何をしても、自分でやってみる人と観戦する人に分かれる。自分でモノを作る人がいれば、人の作ったものを買う人がいる。サイトを作る人と見る人、会社を作る人と雇われる人も同じだと思う。

その両者には全く違う価値観が存在するし、そのコネクト部分には絶対ファン心理があるはず。阪神タイガースがなぜ応援されるのか、これをロジカルに説明できれば、いろんなものに応用できると思う。マーケティングの原点、すごい関心がある。

僕はどちらかと言うと自分でやってみたいタイプなので、サポーター心理は実はいまいちよく分からない。応援する心理は何なんだ。分からないからこそ知りたい。

ちょっと切り口を変えた例を挙げてみる。僕はサッカーが好きなので趣味として週末にサッカーをする。そこまでサッカーが好きならなぜプロにならない。と言われたことがある。

自分には無理だと諦めたのか?と意地悪なこと言われたが、半分はイエス。

半分イエスと書いたのは、プロにならなくても得られるものがたくさんあるからだ。だから諦めとはあんま思ってなかった。

ハッピーに生きることとプロになることはイコールではない。

それこそ目的と手段がごちゃごちゃになっている。

例えば、サッカーの場合、これはコミュニケーションツールになりえる。英語みたいなものだ。言葉が全く通じない人ともサッカーを通じてコミュニケーションできる。友達になれる。

集団で行う趣味にはそういう要素がある。東京でフットサルで海外の人とプレーするようになった。文化差を痛感する瞬間である。イギリスで草サッカーやったときも同じ。海外の人は下手なのに上手い。話が脱線した。人は1人で生きれない。だから趣味趣向があった人達が集まって、その中で自分の存在を再認識しようとする。

これは集団心理の1要素だ。

僕は趣味としてボールを蹴るのは、それが楽しく、そして人との繋がりを感じるからだ。1人で蹴ってたらつまらない。

そういう意味では、サポータが地域に密着できるのは、地域ごとの歴史を共有しているからだ。そういう要素がないと本当に意味で熱狂的にはなれない。

前置きが長くなったが、この本ではイタリア人にとってのサッカーにフォーカスして、応援する心理を書いている。

地元チームの応援に、なぜそこまで熱狂的になれるのか。そういう本だ。この本を読んで、僕は今まで書いたような感想を持った。

つまり、地域に根付くサポーター心理を知るにはその地域の歴史を知らないと分からない。

ナポリに住むイタリア人の友達が言っていた。イタリアの南部は治安も悪く、よい企業も少ない。だから、南部の人はスキルアップして北部に就職したい。北部にはたくさんのメーカーがあるから。

イタリア経済が依然としてかかえる課題は、南部の工業化の遅れである。ミラノやトリノなどの北部は工業化が進んでいるが、南部やサルデーニャなどの島嶼部は農業や観光業や軽工業中心なので南北格差が大きい。中心工業地帯はジェノヴァなどで、工業化が遅れている南部のターラントには半官半民の製鉄所があり、第三のイタリアが新たな経済の牽引役となっている。政府による工業化育成の努力も、労働力の問題や、多くの産業がマフィアとの結びつきによって成り立っているため大企業の南部進出がはばまれるといった複雑な現実に直面している。多くの労働者が職をもとめて南部から北部へ移住しており、南北の格差はいまだに大きい。

wikipedia 南北格差

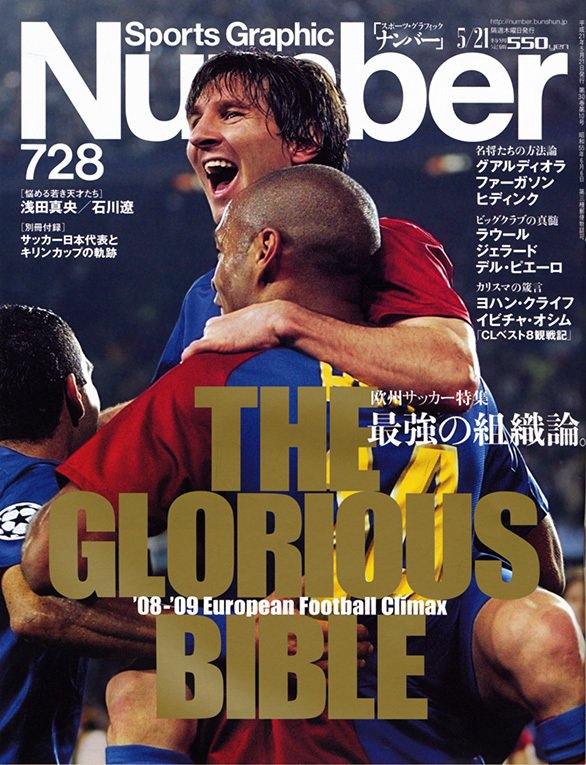

イタリアを北部と南部の2つに分けた場合、カルチョを引っ張ってきた強豪チームは、ほとんど北部に集中していることが分かるのだ。

(中略)

イタリアでサッカーの選手権が始まった1898年以降、優勝した南部のチームは、(中略)わずか8回を数えるのみだ。

P186

これは単純に経済力の差が大きいんだと思う。だから、ナポリにマラドーナが来て優勝したときの熱狂はすさまじいものになるのだろう。こう考えると、地域密着する爆発的サポーターの力というのは何かの歴史的コンプレックスの元に成り立っているんだと思う。

だから、日本でそういうものを作り出そうとしているなら、目的設定に無理があるのかも。僕の中で、そういう結論に至った。それは僕が日本代表サッカーのサポーターに混じった時の違和感にも通じる。

今回は、サポーター心理の中で地域密着について感じたことをまとめてみた。同じようにブランド志向の行動心理とかいろんなファン心理についても自分の考えをまとめてみたいと思う。

書くのはすごく骨が折れるんやけど、自分の頭の中を整理するのはよいエクササイズだ。

コメントを残す